犬の膵炎〜原因・症状・診断・治療について〜

1.はじめに

犬で見られる消化器疾患のひとつに「膵炎」があります。膵臓は食べ物の消化や血糖値のコントロールに欠かせない臓器ですが、この膵臓に炎症が起こると、激しい嘔吐や下痢、腹痛を引き起こすことがあります。場合によっては命に関わることもあり、早期の対応がとても重要です。

この記事では、犬の膵炎の原因・症状・診断・治療について獣医師が詳しく解説します。

2.膵炎とは?

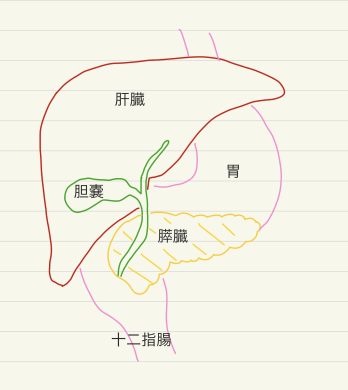

膵臓とは胃や十二指腸と隣り合って位置する臓器でタンパク質、炭水化物、脂肪を分解する役割を担っています。また血糖値を上昇させるグルカゴン、下降させるインスリンというホルモンを分泌し血糖値調節の役割もあります。

膵炎とは、その膵臓の消化酵素が本来働くべき腸管内ではなく膵臓内で活性化してしまい、膵臓そのものや周囲の組織を自己消化してしまう病気です。犬の膵炎には急性膵炎と慢性膵炎があります。急性膵炎は嘔吐や下痢、食欲不振などが急性に現れます。慢性膵炎は炎症がゆっくりと進行し症状が軽いため気付かれにくいことがありますが慢性的に膵臓にダメージを与えます。

3.原因

犬の膵炎は多因子性で、特定の原因がひとつに絞れないことも多いですが、主に以下が関係するとされています。

食事:脂肪分の多い食事や人間の食べ物(揚げ物や肉の脂身など)がリスクを高めます。また普段食べ慣れない食べ物を食べたことにより膵炎が引き起こされることもあります。

肥満:肥満の子では膵炎の発症リスクが高まります。

薬剤:一部の薬(抗がん剤や抗てんかん薬など)が関与する場合があります。

内分泌疾患:糖尿病、副腎皮質機能亢進症なども膵炎のリスク因子です。

特発性:原因が特定できないケースも多くあります。

ミニチュアシュナウザーやヨークシャテリアでは発症しやすいと言われていますが全ての犬種において発症の可能性があります。

4.症状

膵炎は症状が多様で、軽度から重度まで幅があります。主な症状は以下の通りです。

・繰り返す嘔吐

・食欲不振

・元気消失

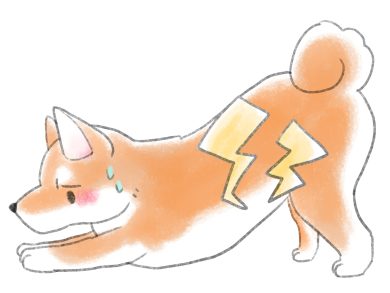

・腹痛(祈りの姿勢:前足を伸ばして上体を下げる格好)

・下痢

炎症が全身に起こり重症化すると低血圧、腎不全、心筋炎、多臓器不全などの合併症を起こすこともあります。

5.診断と治療

<診断>

動物病院では以下のような検査を行います。

身体検査:腹部の痛みや発熱の有無を確認します。

血液検査:炎症マーカー(白血球数、CRP)、膵酵素(アミラーゼやリパーゼ)の上昇の有無を確認します。

膵特異的リパーゼ検査(cPL):犬の膵炎の診断に有用な血液検査項目です。

レントゲン検査、超音波検査:膵臓の腫れや周囲の炎症を確認したり他の疾患が隠れていないかを確認します。

膵炎を確定させるには開腹手術を行い膵臓の一部を生検する必要がありますが麻酔リスクや体への負担を考え膵炎の検査のためだけに生検を行うことはありません。そのため症状や検査結果などを組み合わせて総合的に判断したうえで治療を開始します。

<治療>

膵炎の治療は、原因を取り除くことよりも「支持療法」が中心です。

輸液療法:嘔吐下痢による脱水や電解質異常を改善します。

制吐薬・抗炎症薬・抗生物質・鎮痛薬:症状に応じて必要な治療薬を使用します。

栄養管理:自力でご飯を食べられない場合は流動食を用いて給餌を補助します。症状が落ち着いたら低脂肪食に切り替えます。再発防止のため、食事管理が非常に大切です。

重症例では入院管理が必要になることもあります。

6.まとめ

犬の膵炎は重症化すると命に関わることもありますが早期発見と早期治療で良化が見込める疾患です。明確な原因がわからないこともあり完全に予防することは難しいですが高脂肪の食事や人間の食べ物を与えない、適正体重を維持する、などは日常的に意識していきましょう。

嘔吐を繰り返す、元気食欲が無いなど気になる症状があれば動物病院を受診しましょう。

当院でも膵炎の診断、治療などに対応可能です。

些細なことでもお気軽にいらっしゃってください。

武蔵野市・三鷹市・小金井市・調布市・西東京市地域の 犬・猫やウサギ・ハムスター・フェレット・モルモット・デグー・フクロモモンガ・インコ・トカゲ・カメ・カエルなどのエキゾチックアニマルを診察する「武蔵野まりん動物病院」です。 セカンドオピニオンとしても気軽にお頼りください!