【心臓病】犬の僧帽弁閉鎖不全症~症状・診断・治療について~

1.はじめに

犬の心臓病の中で最も多いのが「僧帽弁閉鎖不全症」です。特に中高齢の小型犬に多く見られ、「咳をする」「疲れやすい」「呼吸が苦しそう」などの症状が現れる病気です。進行性の病気であるため、早期に気づき適切に治療をすることがとても重要になります。今回は僧帽弁閉鎖不全症について、飼い主さんに知っていただきたいポイントを獣医師がわかりやすく解説します。

2.僧帽弁閉鎖不全症とは

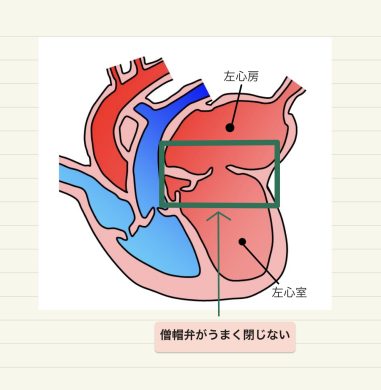

心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割をしています。その内部には「弁」と呼ばれる仕組みがあり、血液が一方向に流れるように調整しています。

僧帽弁は、左心房と左心室の間にある弁です。通常なら血液が逆流しないようにしっかり閉じるはずですが、僧帽弁閉鎖不全症ではこの弁が変形や損傷によってきちんと閉まらなくなります。その結果、左心室から左心房へ血液が逆流し、心臓に負担がかかり続けてしまうのです。この逆流が雑音として聞こえるようになります。

3.なぜ起こるの?

〇加齢による弁の変性

弁のコラーゲン組織が年齢とともに劣化し、分厚く縮れて閉鎖不全が起こります。

〇腱索断裂

心臓の僧帽弁を支える腱索(けんさく)が切れることで僧帽弁が正常に閉じなくなり血液が逆流します。

〇遺伝的要因

特に小型犬(キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル、マルチーズ、シーズー、トイプードル、チワワなど)は好発犬種とされています。

〇その他の心疾患に続発

感染性心内膜炎や心筋症などが背景になることもあります。

4.症状

初期には無症状で、健診時の聴診で「心雑音がある」と指摘されて発覚することが多いです。進行すると以下のような症状が現れます。

咳(特に運動時)

散歩を嫌がる、疲れやすい

呼吸が速く苦しそう

食欲不振や元気消失

重度になると失神やチアノーゼ(血液中の酸素が不足し舌が青っぽくなる状態)を引き起こします。これは、逆流による肺うっ血(=肺水腫)、心拍出量低下が原因です。

5.診断と治療

<診断と治療>

動物病院では、まず聴診で心雑音を確認します。さらに以下の検査で診断・ステージ分類を行います。

胸部レントゲン検査:心臓の大きさや肺の状態を確認します

心臓のエコー検査:心臓の大きさ、弁の形や血液の逆流の有無・程度を確認します

心電図:不整脈の有無を確認します

血圧:低血圧、高血圧になっていないかを確認します

これらを組み合わせて、病気の進行度や治療方針を決めていきます。

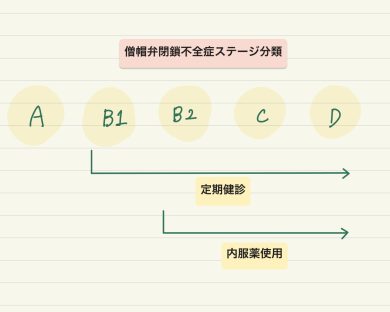

病気の進行具合によりステージ分類がされていて治療法などが変わります。

僧帽弁閉鎖不全症は「完全に治す」ことが難しい病気ですが、症状を和らげ、進行を遅らせることを目標に治療を行います。

〇内科治療

血管拡張薬:心臓の負担を減らす

強心薬:心臓の収縮を助ける

利尿薬:肺や体にたまった余分な水分を排出し、呼吸を楽にする

これらを組み合わせ、症状や病期に応じて調整していきます。

僧帽弁閉鎖不全症のステージ分類は以下の通りです。

〇ステージA

チワワ、キャバリア、トイプードル、ポメラニアン、マルチーズ、シーズー、など生まれながらに心疾患のリスクが高い犬はこのステージに分類されています。心臓の状態に異常はなく、症状もありません。

〇ステージB

聴診で心雑音が聞こえるようになります。ステージBはさらにB1とB2追加のに分けられます。

<ステージB1>

僧帽弁での逆流が起こり始めている状態です。

追加の検査を行い一定の基準を満たしていなければ治療は特にせず定期的な健診で経過観察をします。

<ステージB2>

僧帽弁の逆流により心臓が大きくなっている状態です。この大きくなった心臓が気管を圧迫することで咳などの症状が現れることがあります。検査で心拡大など一定の基準を満たすとこのステージに分類され内服薬での治療を開始します。

治療:強心薬

〇ステージC

心拡大が進行し、肺にも水が溜まってくる(肺水腫)段階です。呼吸困難、失神などの症状が現れることがあります。この段階になると平均余命は1年以内とされています。

内服薬の量や種類を追加します。

治療:強心薬、利尿薬、血管拡張薬

〇ステージD

内服薬で病態をうまくコントロールできない段階です。繰り返す肺水腫、失神、食欲不振の症状が強く現れます。安静時でも呼吸が苦しくなることがあります。この段階になると生活の質を重視した緩和ケアが中心となることもあります。

治療:強心薬の増量、利尿薬の増量・変更、血管拡張薬の追加

〇外科治療

ステージB2以降の子に対し弁を修復する外科手術(弁形成術)が行われています。ただし、専門施設での高度医療となるため、費用や麻酔に対する体力的なリスクを含めて慎重に検討する必要があります。

6.日常生活での注意点

僧帽弁閉鎖不全症の犬と暮らしていくには、日常管理がとても大切です。

適度な運動:無理のない範囲で行います。激しい運動は避けましょう。

体重管理:肥満は心臓への負担を増やします。

定期健診:病気は徐々に進行するため、定期的な診察・検査が必要です。

症状の変化を記録する:咳の頻度、呼吸数、食欲などを観察し、異常があればすぐ相談しましょう

7.まとめ

犬の僧帽弁閉鎖不全症は、中高齢の小型犬に多く発症する心臓病です。早期では無症状でも、進行すると命に関わる呼吸困難や失神を引き起こすことがあります。

しかし、近年はお薬や手術など治療法の選択肢も広がり、適切な管理で生活の質を大きく改善できるようになってきました。

「咳をしている」「運動を嫌がる」などの小さなサインを見逃さず、気になる症状があれば早めに動物病院で相談しましょう。

武蔵野市・三鷹市・小金井市・調布市・西東京市地域の 犬・猫やウサギ・ハムスター・フェレット・モルモット・デグー・フクロモモンガ・インコ・トカゲ・カメ・カエルなどのエキゾチックアニマルを診察する「武蔵野まりん動物病院」です。 セカンドオピニオンとしても気軽にお頼りください!