モルモットの皮膚糸状菌症とは?〜症状・治療・予防について〜

1.はじめに

モルモットは温厚で人懐っこく、小さな子どもから大人まで人気のある小動物です。そんなモルモットがかかりやすい皮膚病のひとつに 皮膚糸状菌症(ひふしじょうきんしょう) があります。

皮膚糸状菌は人にも感染する「人獣共通感染症」のひとつであり、正しい知識と対策が必要です。今回は、モルモットの皮膚糸状菌症について獣医師が分かりやすく解説します。

2.皮膚糸状菌症とは?

皮膚糸状菌症は、カビ(真菌)の一種である皮膚糸状菌(主にトリコフィトン属) が皮膚や被毛に感染することで起こります。犬や猫でも見られる病気ですが、モルモットは特にかかりやすいとされています。一部のモルモットでは症状が出ないこともありますが若い子や免疫が低下している子は症状が出やすくなります。

菌は皮膚の角質層や毛に寄生し、炎症や脱毛を引き起こします。感染が広がると見た目にわかりやすい皮膚の変化が出てきますが、初期段階では見逃されることも多い病気です。

モルモットが皮膚糸状菌症にかかる原因には、いくつかの要因が関係します。

・他の感染動物との接触

・汚染された飼育用品(ケージ、床材、ブラシなど)からの感染

・飼い主さんの手や衣服を介した間接的な感染

・成長期や高齢期

・栄養不足

・ストレス(多頭飼育や環境の変化など)

・湿度が高くジメジメした環境

・不十分な掃除による菌の繁殖

3.症状

皮膚糸状菌症の症状は比較的特徴的で、次のような変化が見られます。

・毛が抜け、地肌が見える部分が円形に広がります。

・フケやかさぶたの増加

・白っぽいフケや皮膚のかさつき

・かゆみ(強いかゆみが出る場合と、ほとんどかゆがらない場合があります。)

また、掻き壊すことで細菌感染を起こし、赤みや膿を伴うこともあります。症状は顔や耳、四肢から始まることが多く、全身に広がってしまうこともあります。

4.診断と治療

<診断>

動物病院では以下のような方法で診断を行います。

顕微鏡検査:毛を少量採取し毛の構造を観察し真菌感染が疑われるような変化が無いかを確認します。

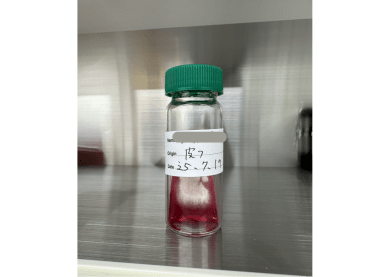

真菌培養検査:毛を少量採取し菌を培養し、感染の有無を確認します。結果が出るには1-2週間ほどかかります

PCR検査:糸状菌のDNAを直接検出する検査です。

<治療>

基本的には抗真菌薬の内服薬で治療を行います。真菌培養検査の結果が出るまでに1-2週間かかりますが症状や顕微鏡検査などから総合的に判断して真菌感染が疑わしい場合には結果を待っている間にも試験的治療として抗真菌薬を開始することがあります。内服薬は経過観察をしながら2か月ほど投薬が必要になります。

また治療中は環境からの再感染を防ぐためケージ、食器、床材を定期的に洗浄する必要があります。

※人への感染について

皮膚糸状菌症は人にも感染する病気です。特に子どもや高齢者、免疫が弱っている方は注意が必要です。モルモットに皮膚の異常が見られたら、素手で触らず、触れた後はしっかり手を洗いましょう。感染が疑われる場合は皮膚科の受診をおすすめします。

5.まとめ

モルモットの皮膚糸状菌症は、かゆみや脱毛などの見た目の変化だけでなく、飼い主さんにもうつる可能性があるため注意が必要な病気です。きちんとお薬を使えば完治が期待できる感染症ですので「毛が抜けている」「フケが増えた」といったサインを見逃さないようにしましょう。特に飼い始めたばかりの子の皮膚の症状には気を付けましょう。

当院でも皮膚のチェックや検査を行っていますので、少しでも気になる症状があればお気軽にご相談ください。

♦地域の皆様向けに、当院におけるエキゾチックアニマル診療を解説しています。ご興味がある方はこちらも確認ください。

エキゾチックアニマル診療【武蔵野・三鷹・小金井・調布・西東京地域の皆様】

武蔵野市・三鷹市・小金井市・調布市・西東京市地域の 犬・猫やウサギ・ハムスター・モルモット・フェレット・デグー・インコ・トカゲ・カメ・カエルなどのエキゾチックアニマルを診察する「武蔵野まりん動物病院」です。 セカンドオピニオンとしても気軽にお頼りください。