【犬】「胆泥症」とは?健康診断で胆泥症を指摘されたら?

1.はじめに

「健康診断のエコー検査で“胆泥(たんでい)”がありますと言われた」 「今は元気そうだけど、何か対策をしたほうがいいの?」

そんな不安を抱えたことはありませんか?

胆泥症は、初期にはほとんど症状がないことも多く、健康診断で発見されることが多い病気です。この記事では、犬の胆泥症について、原因・症状・診断・治療に関してわかりやすく解説します。

2.胆泥症(たんでいしょう)ってなに?

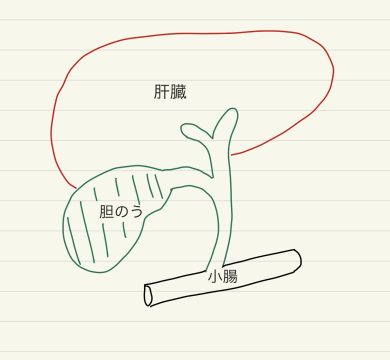

胆泥症とは、胆のうにある「胆汁(たんじゅう)」が泥のように濃く・ドロドロになってしまう状態を指します。

胆汁は、肝臓で作られる消化液で、脂肪の消化を助けたり、体に不要な物質を排出したりする大切な役割があります。正常であればさらさらとした液体状ですが、何らかの理由で濃縮されて粘度が増し、沈殿して「泥状」になると、胆泥(たんでい)と呼ばれます。この胆泥の溜まり具合や濃度は個体差があります。

胆泥の濃度が濃く、ドロドロとしたものが溜まり続けると胆のう自体の働きが悪くなり胆のう粘液嚢腫(のうしゅ)や胆のう破裂といった命に関わる病態に進行することもあります。

3.胆泥が溜まる原因とは?

胆泥が形成される原因は完全には解明されていませんが、以下のような要因が関係していると考えられています。

・胆のうの運動機能の低下

胆のうがうまく収縮しないと、胆汁がうっ滞して泥状になりやすくなります。

・高脂血症(脂肪の多い血液)

コレステロールや中性脂肪の増加により、胆汁の成分バランスが崩れます。

・ホルモンバランスの変化

副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)や甲状腺機能低下症といった内分泌疾患との関連も指摘されています。

・食事や肥満

脂肪分の多い食事や肥満により、胆汁の排泄や成分に影響が出ることもあります。

・薬の影響

ステロイドや一部の薬剤が胆汁の濃度に影響を及ぼすことがあります。

4.症状と診断

<症状>

胆泥症そのものは無症状であることがほとんどです。多くの場合は、健康診断や別の病気の検査中に偶然見つかるケースが多いです。

ただし、以下のような症状が出てくると、すでに胆泥症が進行して胆のうの機能が落ちている可能性があります。

・元気がない

・食欲が落ちる

・吐き気・嘔吐

・お腹を触られるのを嫌がる

・黄疸(歯茎や白目が黄色くなる)

これらの症状が見られた場合は、すぐに動物病院で診察を受けましょう。

<診断>

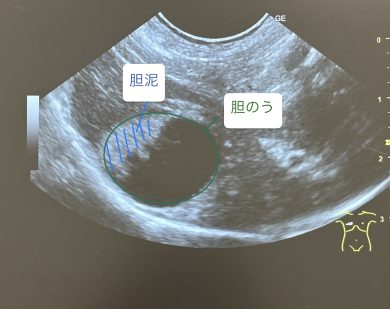

胆泥症は、主にエコー検査で胆のう内の状態を観察することで診断されます。

・泥状の沈殿物が見られる

・胆のうの大きさや壁の厚みの異常がないかをチェック

・その他の肝臓や消化器の異常も確認

血液検査では、肝機能マーカーの上昇や脂質異常がないかを調べます。

5.治療

軽度で症状がなく、胆泥が胆のう内にとどまっている場合は、定期的な経過観察と食事管理・内服治療でコントロール可能なことも多いです。

一方で、胆泥の量が多い、または以下のような場合には積極的な治療が必要になります。

・吐き気や食欲不振などの症状が出ている

・エコーで胆のうの壁に胆泥がこびりついているような状態が観察できる場合

・「粘液嚢腫(ねんえきのうしゅ)」の兆候や胆のう破裂のリスクがある場合

<内科的治療>

・ウルソデオキシコール酸(胆汁の流れを良くする薬)

・トレピブトン(胆管の出口を広げる薬)

・サプリメント(肝機能サポートなど)

・低脂肪食への切り替え

・定期的なエコー検査・血液検査によるモニタリング

<外科的治療(胆のう摘出手術)>

胆のう粘液嚢腫や胆管閉塞、胆のう破裂などが疑われる場合は、外科的に胆のうを摘出する手術が選択されることもあります。

6.まとめ

胆泥症は、症状が出にくく、それ自体が悪さをすることは少ないですが放っておくと胆のう粘液嚢腫など命に関わることもある病気のため経過観察をしっかり行っていきたい病気です。

・定期的な健康診断、エコー検査

・低脂肪の食事への切り替え

・内服薬の服用

などで管理することができます。

当院では、胆泥症の診断から治療、日常管理のアドバイスまで幅広く対応しています。 「胆泥ってどうすればいいの?」「今は治療が必要?」と迷ったら、どうぞお気軽にご相談ください。

武蔵野市・三鷹市・小金井市・調布市・西東京市地域の

犬・猫やウサギ・ハムスター・フェレット・デグー・インコ・トカゲ・カメ・カエルなどのエキゾチックアニマルを診察する「武蔵野まりん動物病院」です。

セカンドオピニオンとしても気軽にお頼りください。