【内視鏡】動物病院での内視鏡検査ってなに? 〜誤食・嘔吐・慢性下痢の原因を探る検査〜

〜誤食・嘔吐・慢性下痢の原因を探る検査〜

はじめに

「異物を飲み込んでしまった…手術になるのかな」

「ずっと嘔吐が続いてるけど、原因がわからない」

「開腹手術は避けたいけど、ちゃんと調べてあげたい」

こうしたお悩みを持つ飼い主さんには「内視鏡検査」をご提案することがあります。

人の医療で一般的な検査ですが、実は動物医療でも活用されており、体への負担が開腹手術よりも少なく、診断や処置が可能な重要な選択肢となっています。

本記事では、獣医師の視点から「内視鏡検査の内容・流れ・メリット・注意点」までわかりやすく解説します。

1.そもそも内視鏡検査とは?

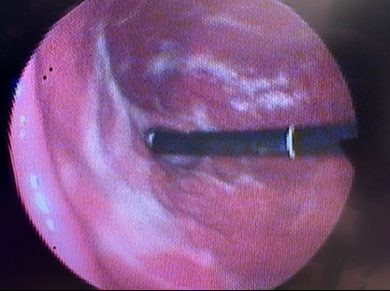

内視鏡とは、先端にカメラがついた細長い器具を動物の口や肛門から体内に挿入し、消化管(食道・胃・小腸の一部・大腸)の内部をモニターで観察するための医療機器です。

動物病院では麻酔下で行われ、主に次のようなケースで使用されます:

・誤食した異物の摘出

・慢性的な嘔吐や下痢の原因精査

・潰瘍・腫瘍・炎症などの粘膜の変化の観察

・消化管組織の一部を採取し、病理検査(生検)を行う

内視鏡は「診断」だけでなく「処置」も同時にできるのが大きな利点です。さらに、開腹手術よりも体への負担が軽く、回復が早いというメリットもあります。

2.内視鏡でできること

〇誤食した異物の除去

おもちゃのパーツ、固いガム、骨、竹串…などが対象となります。飲み込んですぐに発見できれば、内視鏡で摘出できる可能性が高くなります。

異物が胃や食道にとどまっていれば、体を切らずに取り除くことが可能です。

※ただし、すでに腸まで進んでしまっている場合や異物が大きい場合は、開腹手術が必要になることがあります。

(こちらでは誤食についての記事を掲載しています。合わせてご確認ください!

〇︎原因不明の嘔吐や下痢の検査

数週間~数ヶ月にわたり症状が継続、または繰り返す場合、消化管内部に異常がある可能性があります。内視鏡で粘膜を観察し、赤み・潰瘍・腫れ・出血などの病変を直接確認できます。同時に生検(粘膜組織の採取)を行えば、腫瘍などの診断も可能になります。

〇胃や腸の腫瘍・ポリープの発見

内視鏡で見える範囲の消化管であれば、出血の原因や腫瘍の確認も可能です。胃がん、腸のリンパ腫などの早期発見・診断に役立ちます。

3.検査の流れ

1.術前検査(血液検査・レントゲン検査・超音波検査など)

麻酔のリスクや全身状態を評価するため術前検査を行います。異物の場合は位置や状態によって、内視鏡で対応できるかどうかを判断します。2.全身麻酔をかけて検査開始

全身麻酔下でカメラ付きの内視鏡を口や肛門から挿入します。胃や腸を傷つけないよう慎重に操作しながら観察・処置を行います。

3.異物除去や組織採取(必要に応じて)

異物があれば専用の鉗子で摘出します。胃や腸の粘膜に異常があれば、数ミリの組織を採取して病理検査へ送ります。4.麻酔から覚めたら経過観察

体調に問題がなければ、当日または翌日に退院が可能なことが多いです。

4.内視鏡のメリットと注意点

︎ 〇メリット

・お腹を切らずに済むため痛みが少なく回復が早い

・モニターで消化管の病変部を直接確認できる

・異物除去と診断が同時に行える

・組織検査によって正確な診断ができる

〇︎限界・注意点

・異物が腸に流れてしまった場合、内視鏡が不適応となります。

・消化管からの強い出血がみられたり消化管穿孔(穴があいている)などの症例には不向きです。

・全身麻酔が必要なため、麻酔リスクのある子は慎重な判断の上実施します。

まとめ

内視鏡検査は、誤食や慢性的な胃腸のトラブルに対して、レントゲン検査やエコー検査よりも一歩踏み込んだ検査・診断ができる方法です。

「開腹手術になるのが心配」

「症状の原因をハッキリさせて、適切な治療をしてあげたい」

そんな飼い主さんにとって、内視鏡はとても心強い選択肢です。

当院では、内視鏡検査・異物除去・組織検査・術後ケアまで、丁寧に対応しております。

気になる症状がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

武蔵野市・三鷹市・小金井市・調布市・西東京市地域の

犬・猫・エキゾチックアニマルを診察する「武蔵野まりん動物病院」