猫の膀胱炎について知っておきたいこと~症状・原因・治療・予防まで~

1.はじめに

猫を飼っていると、「トイレに何度も行く」「おしっこが少ししか出ない」「血が混じっている」といった変化に気づくことがあります。これらは膀胱炎の代表的な症状です。膀胱炎は猫にとても多い病気のひとつで、若い成猫から中高齢の猫まで幅広く見られます。ここでは、猫の膀胱炎について、飼い主さんに知っていただきたいポイントを獣医師がわかりやすく解説していきます。

2.膀胱炎とは?

膀胱炎とは、文字通り「膀胱に炎症が起きている状態」を指します。

人間でも膀胱炎になることがありますが、猫の場合は人とは少し違った特徴を持っています。

特に猫では、細菌感染による膀胱炎はそれほど多くなく、原因が特定できない膀胱炎(特発性膀胱炎)が非常に多いのが特徴です。つまり、検査をしても細菌や結石などが見つからないのに膀胱炎の症状が出てしまうことがよくあるのです。

3.主な症状

猫が膀胱炎になると、次のような症状が見られることがあります。

・トイレに何度も行くが、少量しか出ない

・おしっこをするときに痛そうに鳴く

・トイレ以外の場所で粗相をしてしまう

・おしっこの色が赤っぽい、血が混じっている

・排尿の姿勢を長時間続けるが、なかなか出ない

特に「頻繁にトイレに行くけれど、少ししか出ない」というのは典型的なサインです。また、排尿時の痛みから、猫がトイレを嫌がって別の場所で粗相してしまうケースもあります。

4.原因

猫の膀胱炎にはさまざまな原因が関係しています。

① 特発性膀胱炎

猫の膀胱炎の中で最も多いタイプです。ストレスや生活環境の変化が大きく関係していると考えられています。

例えば、引っ越し・同居動物の増加・飼い主さんの生活リズムの変化などは猫にとって大きなストレスとなり、膀胱の神経や防御機能に影響を及ぼすとされています。他にも神経質で怖がりなど猫の性格が原因となることもあります。以下に記すような結石や細菌感染など考えられる疾患を除外した上での診断となります。

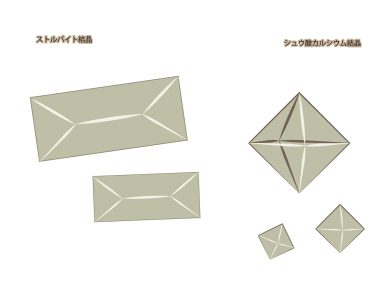

② 膀胱結石(ストラバイト、シュウ酸カルシウムなど)

膀胱の中に「砂のような粒(結晶)」ができて、それが石のように固まると結石ができます。この結石が膀胱の粘膜を刺激することで炎症が起きます。飲水量が少ないと尿が濃くなり、結晶や結石ができやすくなります。結石は膀胱炎だけでなく、おっしこの通り道を塞いでしまう、「尿路閉塞」を引き起こすこともあるため要注意です。特にオス猫は尿道が細いため詰まりやすく、命に関わることがあります。

③ 細菌感染

人では膀胱炎といえば細菌感染が多いのですが、猫ではそれほど多くありません。ただし、高齢猫や基礎疾患(糖尿病や腎臓病など)がある場合には、細菌性膀胱炎を起こしやすくなります。

ほかにも膀胱内に腫瘍やポリープができると、出血や炎症を引き起こし、膀胱炎のような症状がみられることがあるので注意が必要です。

5.診断と治療

<診断>

動物病院では、身体検査に加えて以下のような検査を組み合わせて診断します。

尿検査:赤血球や細菌、結晶の有無を調べます。尿が長時間出ていない子の場合はおしっこの通り道(尿道)が詰まっていないかを確認するためにカテーテルを通して採尿することがあります。

エコー検査:膀胱の壁が厚くなっていないか、おしっこが溜まっているかどうか、結石やポリープがないかなどを確認します。

レントゲン検査:結石の有無やその他異常所見の確認をします

尿の細菌培養検査:細菌感染が疑われた場合に相性の良い抗生物質を探すために外注検査を行うことがあります。

これらの検査を総合して、膀胱炎の原因を見極めます。

<治療>

膀胱炎の治療は、原因によって大きく異なります。

・特発性膀胱炎の場合

明確な原因がないため、症状を和らげる治療やストレスを減らす環境改善と飲水量を増やす食事療法が中心となります。トイレの大きさを大きくする・数を増やす、猫がリラックスできる場所を作るなどの生活環境の見直しが必要です。多くの場合、1週間以内に症状は落ち着きますが、再発することも多くあります。痛みが強い場合は痛み止めを処方することがあります。

・尿石症の場合

結石の種類に応じて療法食で結石を溶かす場合と、外科手術で取り出す場合があります。飲水量を増やすことも必要です。

・細菌感染の場合

抗生物質を処方します。背景に免疫力が低下するような疾患がある場合には大元の疾患の治療を優先して行います。

6.まとめ

猫の膀胱炎は、原因が特定できる場合もありますが、特発性膀胱炎のように「はっきりとした原因が見つからない」ケースも多くあります。そのため、一度の治療で終わるものではなく、再発を防ぐための生活環境の見直しや日々のケアがとても大切です。水分摂取量を増やすためにウェットフードを取り入れたり新鮮なお水を複数箇所に設置するなども良い方法です。

しかし尿路閉塞など早急に対応が必要な場合もあるので「トイレに何度も行く」「血尿が出た」など、少しでも異変を感じたら、すぐに動物病院を受診してください。

武蔵野市・三鷹市・小金井市・調布市・西東京市地域の 犬・猫やウサギ・ハムスター・フェレット・モルモット・デグー・フクロモモンガ・インコ・トカゲ・カメ・カエルなどのエキゾチックアニマルを診察する「武蔵野まりん動物病院」です。 セカンドオピニオンとしても気軽にお頼りください!